Что такое деепричастие как часть речи

Русский язык отличается богатством и разнообразием. Во многом это обусловлено наличием в нем большого количества частей речи. В одном предложении может указываться не только основное, но и добавочное действие благодаря использованию деепричастия.

Эта категория слов позволяет насытить текст информацией, придать ему дополнительные оттенки, сделать его глубже и объемнее. Деепричастие как часть речи помогает автору меньшим количеством слов нарисовать сочную образную картину.

Поговорим о деепричастии: что это за категория, что означает и для чего оно нужно в языке.

Определение

Деепричастие является особой формой глагола. Оно отличаются от других частей речи такими признаками:

Деепричастие является особой формой глагола. Оно отличаются от других частей речи такими признаками:

- Не изменяется по числам, падежам, родам.

- В предложении обозначает не главное действие (это делает глагол), а второстепенное. Отвечает на два вопроса: что делая? что сделав?, выполняет функцию определения.

- Имеет грамматические признаки сразу двух категорий – наречия и глагола.

Примеры: Рассказывая, она приятно улыбалась. Машина, развернувшись, подняла много пыли. Собирая ягоды, они незаметно вышли на дорогу.

Значение деепричастий в речи

Значение деепричастий в речи обусловлено их функцией выражать добавочное действие. Обычно оно присоединяется к глаголу-сказуемому.

Значение деепричастий в речи обусловлено их функцией выражать добавочное действие. Обычно оно присоединяется к глаголу-сказуемому.

В редких случаях к именному сказуемому, которое может выражаться существительным или кратким прилагательным. Оно дополняет, уточняет главное действие, которое описывается в предложении.

По правилам русского языка, действия глагола-сказуемого и описываемого деепричастием могут касаться только одного и того же субъекта.

Пример: Поужинав, воины ложились спать, пустивши по траве спутанных своих коней.

Это часть речи как особая форма глагола обозначает действие, но второстепенное. Оно как бы характеризует, уточняет, эмоционально окрашивает его, передает в лаконичной и яркой форме разные качественные оттенки.

Примеры:

- бежит, подпрыгивая;

- сказал, усмехаясь;

- пела, наслаждаясь;

- решили, не подумав.

Часть речи, обозначая действие, одновременно называют его признак. Это дополнительное действие никогда не совпадает с основным, на которое указывает сказуемое.

Это интересно! Что такое сочинительный и подчинительный тип связи

Например, в предложении «Человек говорил, усмехаясь» видно, что субъект говорит (главное действие) и усмехается (второстепенное действие). Каким образом человек говорил? – Усмехаясь. Передается признак, эмоциональная характеристика главного действия.

Интересный факт! До 18 века деепричастные формы не использовались в письменной речи, но зато были неотъемлемым признаком народного творчества.

Разновидности

От глаголов деепричастия позаимствовали вид – совершенный или несовершенный. Такой признак показывает на прохождение действия во времени.

От глаголов деепричастия позаимствовали вид – совершенный или несовершенный. Такой признак показывает на прохождение действия во времени.

Если второстепенное действие уже совершилось, закончилось, предшествовало главному действию или совершалось сразу же за ним, – то это совершенный вид. К таким словам ставится вопрос: что сделав?

Примеры:

- обрадоваться, увидев одноклассника;

- окончательно проснуться, громко чихнув;

- уйти, хлопнув дверью.

Это интересно! Что такое разряды и формы местоимений: таблица

Несовершенный вид указывает, что второстепенное действие происходит по времени одновременно с главным. Вопрос этого вида – что делая?

Примеры:

- смотреть в окно, широко улыбаясь;

- шагать по улице, разговаривая с другом;

- писать работу, слушая музыку.

Деепричастия бывают переходными и непереходными. Это также признак, доставшийся от глагола.

Переходным оно является в том случае, если к нему можно присоединить существительное в винительном падеже без предлога. Действие как бы переходит на предмет. Можно будет поставить вопрос что? (написав стихи, читая журнал, обходя трещины).

К непереходным деепричастиям таких существительных подобрать не получится, или они будут с предлогами (гуляя в саду, умываясь по утрам, дойдя до железной дороги).

Деепричастия имеют еще один грамматический признак от глагола – возвратность. У возвратных деепричастий только одно отличие – они имеют постфикс -сь, например, радуясь, заботясь, обнимаясь.

От наречия данная часть речи взяла себе неизменяемость по родам, числам, падежам, а также свойство присоединяться к личным формам глаголов, в некоторых случаях к неопределенной форме. Например: говорит, поворачиваясь; думать, потирая подбородок.

Порядок образования

Эта часть речи формируется от основы глагола присоединением определенных суффиксов.

Эта часть речи формируется от основы глагола присоединением определенных суффиксов.

Для получения несовершенного вида надо взять глагольную основу настоящего времени и суффиксы -а; -я.

Примеры: дума-я, крич-а, получа-я, списыва-я.

Слова могут образовываться от глаголов неопределённой формы путем присоединения суффикса -ва-.

- поливат + ть – поливая;

- сознава + ть – сознавая;

- отстава + ть – отставая.

Деепричастия несовершенного вида не формируются в таких случаях:

- от глагольной основы, в которой много согласных, например, льют, мнут, жмут. Исключение составляет мчаться – мчась;

- от глагольной основы, которая заканчивается на г; к. Например, бегут, текут;

- от глагольной основы настоящего времени, которая заканчивается на шипящий, или неопределенной формы с окончанием на з; с; ст. Примеры: пахать – пашут; скажут – сказать; хлестать – хлещут.

В литературной речи уже не используются деепричастия, образованные при помощи суффиксов -учи; -ючи. (Они смотрели на него строго, осуждаючи.) Такие варианты применяются в особенных случаях для имитации простонародной речи.

Формы совершенного вида получаются путем присоединения других суффиксов. К неопределенной форме добавляются -в; -вши; -ши.

Это интересно! Что это такое и как отличить причастие от прилагательного

Примеры: поня-ть – понявши, написа-ть – написав.

Суффикс -ши присоединяется к неопределенной форме с окончанием основы на согласную букву: истечь – истекши. Суффикс -вши используется для преобразования возвратных глаголов в деепричастия (влюбиться – влюбившись).

Если в основе глагола есть суффикс -ну, то возможно два варианта деепричастия, оба будут правильным. Промокну-ть – промок-ши, промокну-в. Также двойной вариант возможен при употреблении суффиксов -а; -я вместе с -в; -вши.

Примеры: заразиться– заразясь, заразившись; склонять – склоня, склонив.

Важно! Деепричастные обороты считаются принадлежностью письменной речи. В живом общение такие конструкции выглядят неуместно, искусственно и потому не употребляются.

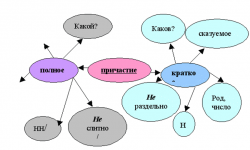

Правила правописания

Часть речи от глагола взяла не только много грамматических признаков, но и правила написания:

- Частица НЕ пишется раздельно с данными словами, кроме вариантов, когда без НЕ употребление невозможно. Не слыша, не сломав, не получив. Ненавидя (исключение).

- Сохраняют ту же букву перед суффиксом, которая была у глагола в неопределенной форме или каком-то времени. Например, выздоровел – выздоровев, подбоченился – подбоченившись, замешкался – замешкавшись.

- Ударение в слове должно стоять на том же месте, где стояло изначально в глаголе, например, поднЯть – поднЯв, продлИть — продлИв.

- От других слов отделяется запятыми. Огромные хлопья снега, кружась, слетали с высокой сосны. Осмотревшись, путешественники двинулись дальше по узкой тропинке.

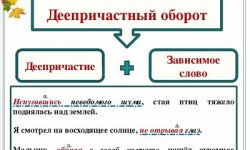

К словам этой категории могут присоединяться зависимые слова. Это будет уже деепричастный оборот, он делает письменную речь красивой и насыщенной.

Примеры:

- Как призраки, в зеркале вод отражаясь, зеленые ивы стоят.

- Густой туман, нахлынув из ущелий, залил все вокруг.

Полезное видео

Подведем итоги

Лингвисты спорят, куда отнести деепричастие – к самостоятельной части речи или к особой форме глагола. В любом случае специалисты сходятся во мнении, что это явление обогащает письменную речь, делает ее более полной и разнообразной. Подобные формы есть в латинском и французском языках, встречаются в других языковых группах.

Отзывы и комментарии